(出版の意図について①)

この曲の編曲譜を秋までに出版する予定です。

言わずと知れたギター音楽の中の名曲中の名曲、古典ギター音楽の最高峰といってもいいこの音楽の譜面を出版することの意味は

何か。

元より、これほどの名曲に、私が付け加えて何かがよりよくなるものなど何もないのです。けれども、そこには、10年来の私のギター演奏法にかかわる、色々なテーマが現れてくるように思えましたので、この際、自分の考えをまとめておくのもいいかなと思ったからです。その意味で、これは、編曲というようなものではなく、私の演奏用の解釈譜と言っていいかも知れません。

また、そもそも、この曲の主題に関しては、この30年来は、少し新しい考え方をしようとする人も多いようなので、関心をお持ちの方も少なくないことと思います。

では、その主題の部分ですが、Heugel版によれば、

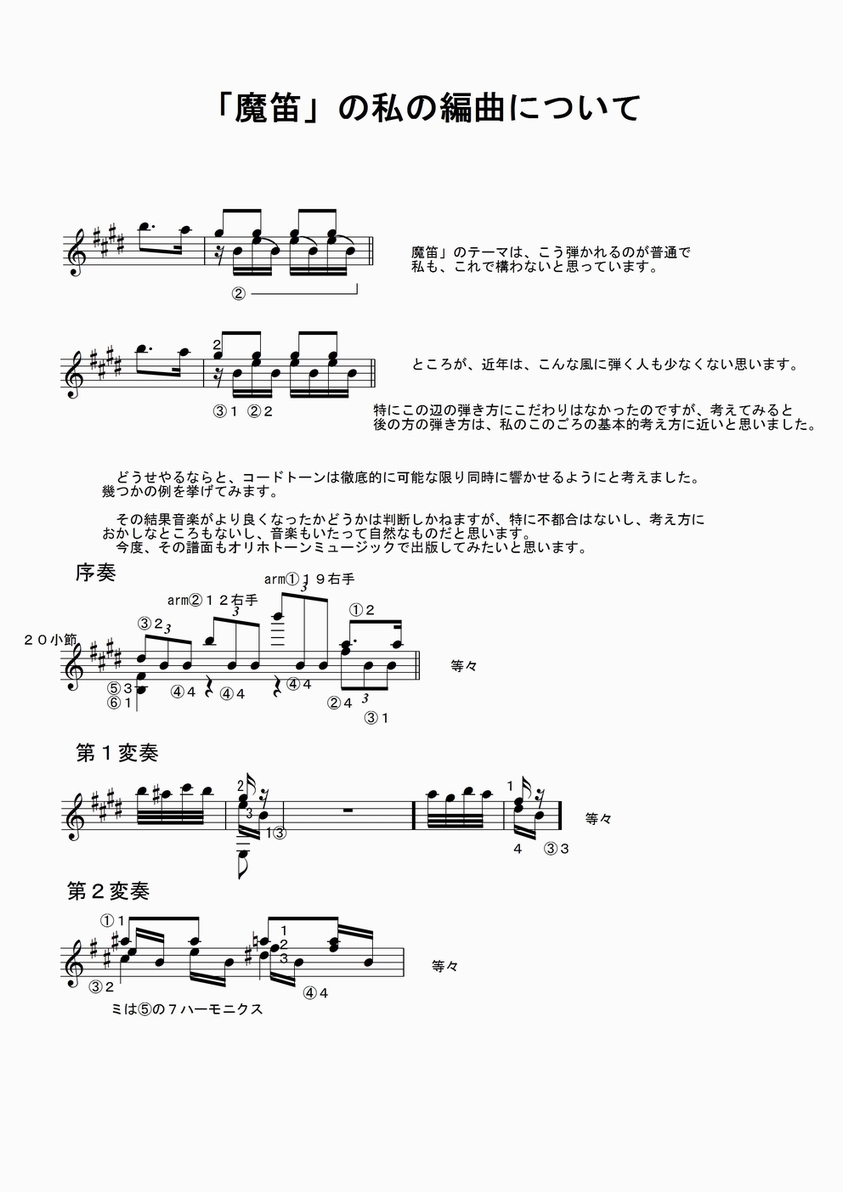

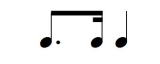

(譜例1)

のようになっているそうです。どう弾くたらいいのか、大変、悩ましい記譜です。

これには、セゴヴィアは次のように解釈し、また、セゴヴィアの演奏法がスタンダードになったのかどうかは分かりませんが、通常出版されている大多数の楽譜も、次のようなものです。

(譜例2)

①弦でメロディーを「シラ/ソソソソ/シラ」と弾きながら、②弦で「シミシミシミシ/シミシミシミシ」伴奏するパターンですが、これは、

魅力的な弾き方で、私も長年、そう弾いてきて変えるつもりもありませんでした。

②弦のハイポジションから開放弦に向けてのスラーの音形でで伴奏することは、ギターならではの偶然、可能になったような伴奏形でいまでもこの方法は面白いと思っています。

この度、久しぶりに演奏会でこの曲を取り上げるにあたって、散々迷った挙句、次のように弾くことにしました。

(譜例3)

この弾き方は、近年、この曲をこんなふうに弾く人も少なくないので、私にとっては(譜例2)のように弾くか(譜例3)のように弾くかは二者択一の問題でした。

伴奏の「ミシミシミシ」はピアノでいうアルベルティ・バス(左手で「ドソミソ」のように弾く伴奏形)のようなものなので、コード伴奏としての機能を十分に果たさせるためだけだったら(譜例3)の方が優れていると思います。けれども、(譜例2)のギターという楽器ならではの偶然が与えてくれた個性的な音楽は、やれ伴奏だ、メロディーだなどという枠を超えて魅力的に思われます。

(以上 出版の意図について① 2012年7月25日)

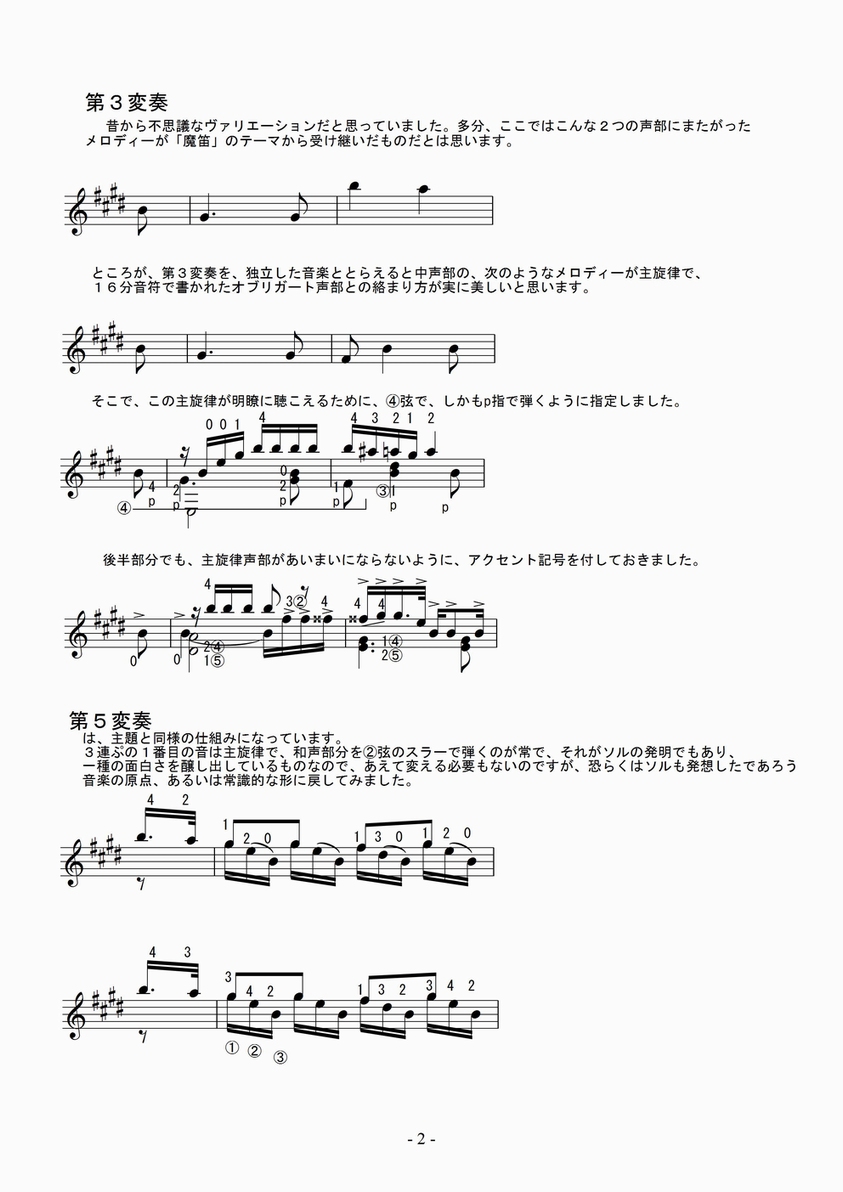

(その日の練習日記風に 7月18日頃)

上記項目の丁度(譜例3)のところを練習していたのですが、これが中々思ったように弾けないのです。

(譜例4)

「シラソ」という単純なディアトニックスケールなので、そんなに難しいはずもないのですが、ここは2小節目から始まる Eメジャーコードをうまく弾くためには「4 2 2」という運指にするのが一番いいと思います。

2小節目の最初のソ#が小節の1拍目の表拍なので、ちゃんと1拍目の強拍になるようになるようにと思って練習していたのですが、どうしても音楽の流れがうまく作れなくて困っていました。

ソ#をアクセントとして意識してしまうと、その前の シラ という流れをソ#が拒んでしまうようです。私としたことが、どうやら小節線の悪魔の虜になってしまったようです。

(譜例2)のような 「4 2 1」 という運指が可能ならば、特になんの問題もなく通り過ごすことができたのでしょうが、32分音符のラを2指で押さえて弾いた後、ソ#も2指で押さえて弾く。同じ指を短時間に連続して使うことは、2回だけの連続なら、技術的問題はそれほどありません。

けれども、短い音符を 「おろそかにしてはいけない、短くても鮮やかに弾きたい」 と思うあまり、32分音符を弾く強さと、それ以上に押さえる左手指の力が強くなりすぎてしまったようです。

総じて

(譜例5)

のような音型では、16分音符は力んではいけないません。就中、それが、今回の例のような単なる経過音のようなものの時は、特に力んではいけません。しかし、連桁で繋がれた音と、その次に来る音の間は、ギタリストの喉に刺さった魚の骨のようなもので、なかなか超えることのできない溝があるのです。これを私は符尾連結線の悪魔と言って恐れるものです。

結局、2指の押弦の仕方で、 ラ のところに重心を預けることなく、素早くソ#に重心を預けることが大事なようです。何度も何度も ラ の音を押さえる指、弾く指に力が入らないよう反復練習したことは言うまでもありません。

*小節線の悪魔/符尾連結線の悪魔 : トップぺーじから 石村ギター教室 格言の形で をご参考下さい。

(出版の意図について②)

上記の部分と重複するところもありますが、ある人に送った、手紙への添付を掲載します。